障害があっても37年、介助者と歩んだひとり暮らし

重度の障害があっても、自分らしく暮らすことはできる。日本にまだ「重度訪問介護」の制度がなかった1980年代から、ひとり暮らしを続けてきた、ある人のお話です。

♦

ここは栃木県のとある住宅地。介助者にハンドルを押され、電動車椅子で道を走る、ひとりの女性の姿があります。

彼女は前方を指さし、後ろに立つ人にこう言いました。

「あっちの道に行って。危ないからね、この通りは」

向かったのは、地元のスーパー。

「たけのこの水煮、どっちがいいですか?」(介助者)

「こっちかな。節が細かいほうが、やわらかくて美味しいから」(女性)

別の日、その人は介助者とともに、自宅のキッチンにいました。

「かぼちゃは洗って種を取って、なり口を切って」(女性)

「大きさは、どうします?」(介助者)

「ひと口大。いや、もう少し小さく。厚めのを鍋の真ん中に置いてください」(女性)

「味つけは、ザラメを大さじで大盛一杯、味りんとお醤油を大さじ一杯。あとこのかぼちゃ、硬い? やわらかい?」(女性)

「中間ですかね」(介助者)

「なら、お水を大さじ2杯と半。それから火加減は……」(女性)

「暮らしのことに随分とこだわりがあるのですね」とこちらが聞くと、彼女は少しのためらいもなく、こう答えました。

「だって私自身の生活だから、自分で決めるのは、当たり前でしょう?」

その家は、いつも人の気配で満ちている< 1/16 >

力強く、返したその人の名は、箱石充子(はこいし・みつこ)さん。

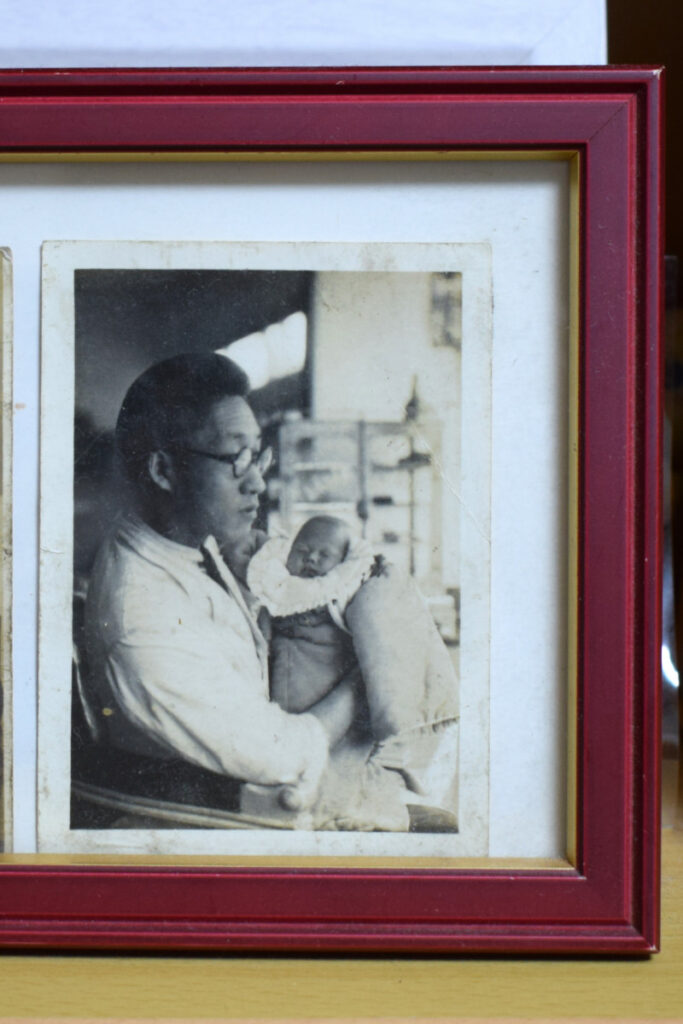

彼女は1940年、東京都生まれの栃木県育ち。幼少期にこの県に移り住んでから、ずっと地元に根差してきました。現在は集合住宅で、ひとり暮らしをしています。

箱石さんを紹介するうえで、まず触れておきたい大切なことがあります。それは、彼女が脳性麻痺であるということです。

生後1年の時に高熱にかかり、運動機能の障がいを伴うようになって以来、身体(からだ)の一部を使わない人生を歩んできました。

杖(つえ)をつき、僅(わず)かな距離を歩いたり、上肢(じょうし/肩から手にかけてのこと)を少しだけ動かしたりする時期もありましたが、基本的には生活するうえで、誰かのサポートが必要。今は暮らしのほぼすべての部分で、介助が欠かせません。会話も、ほかの多くの人とは違うペースです。

しかし、そのような状況にもかかわらず、彼女が実家を離れて単身生活をスタートさせたのは37年前のこと。

日本では20年前に、「障害者自立支援法(現 障害者総合支援法)」が制定されたため、今でこそ箱石さんは、ヘルパーに1日24時間、サポートしてもらえる日々を送っています。しかし、彼女がひとり暮らしをはじめた1988年は、それらの制度がなかった時代です。

いったい、どうやって叶えたのでしょう――

彼女はただひとり、人通りに佇み、自力でボランティアを募ってきたといいます。

そんな話を聞くと、さぞ行動力にあふれた孤高の人だと思うかもしれません。

しかし彼女のまわりは、いつも花が咲いたように微笑みでいっぱい。ご本人の価値観に影響を受けたという人も、少なくありません。

例えばある人は、介助という言葉になじみのなかった大学生の頃にヘルパーのアルバイトをスタート。そこでの経験から、現在はNPO法人で働いています。

またある人は、偶然、仕事でご本人に会ったのをきっかけに、すっかり人柄にひかれ、今ではほぼ専属で彼女の介助をしているとか。

学生時代、ボランティアやアルバイトで箱石さんのもとに通っていた人たちが、今でも変わらない気持ちで遊びに来るのは日常の光景です。

人とのつながりが希薄になりがち、と言われる現代にあって、箱石さんに限っては、そうした傾向とは無縁のよう。

そのヒントを知るために、彼女の半生をたどりながら、介助者とのつき合い方や障がい者・健常者についての考えを聞きました。暮らしの様子ものぞかせてもらいます。

※ ご本人が経験されてきた社会の実情を伝えるため、今では差別とみなされる人々の言動を、そのまま掲載しています。読む方によっては、よい気分にならない場合があるかもしれませんが、どうか、ご了承ください

戦火(せんか)から逃れた先に、待っていたもの< 2/16 >

箱石さんは東京都新宿区で、理容師をする両親の長女として生まれました。数年後には弟が誕生し、4人家族になったものの、その頃は太平洋戦争の真っただ中。都市部も空襲の対象になってきたことから、「身体の不自由な子どもを抱えて、逃げまわるようなことがあってはいけない」との母方の祖父の判断で、家族の中で箱石さんだけが、3歳の時に母親の実家のある栃木県に疎開します。

その半年後、父親は徴兵されて戦地へ。一家は、離れ離れになってしまいます。

彼女が移り住んだのは、栃木県の農村部。障がい者とされる人を、とりわけ見かけることのない地域でした。

箱石さんは祖父母が農作業をしている間、畑の隅に広げられた敷物の上で、ひとりで過ごすことに。そこで待っていたのは、厳しい現実そのものだったといいます。

近所の子どもたちがやって来ては、土を掛けてきたり、棒でつついてきたり、服の中に虫を入れてきたりと、嫌がらせをされたのです。まだ子どもだった箱石さんは、それを誰にも言えず、ただ泣くことしかできませんでした。

戦争と学校が、かけがえのないものを奪う < 3/16 >

箱石さんが来た半年後に、母親と弟も栃木県に疎開。そして1945年に日本は敗戦。

やがて彼女は、小学校に通う年頃になります。しかし、追い打ちをかける出来事が起きました。

かつての日本には、“障がい者”であることを理由に「義務教育を受けなくてよい」とする「就学免除(または猶予)」の制度がありました。

「学校に通いたい」と願った箱石さんは、母親を通して地元の小学校に、入学を懇願(こんがん)します。しかし、「教師の目の届かないところで生徒に嫌がらせをされたときに、防げないから」との見方から、断られてしまいます。

終戦から10年が経っても、父親が帰還することはありませんでした。

1955年には、国から父親が行方不明のまま亡くなったとされる、「認定死亡(にんていしぼう)」が下され、翌年、箱石さんの母親は、栃木県の自宅で理容店を開業します。

困難のなかで、懸命(けんめい)に生きようとした一家。

けれども、ときに大人から冷たい目で見られたり、子どもにからかわれたり。世間の障がい者への偏見は、変わりませんでした。

箱石さんは、悔しさと恥ずかしさとで、毎晩のように涙をこぼしたといいます。

しかしある時、ある変化が訪れました。

涙の果てに見えてきた、ひとつの道 < 4/16 >

昔は身内に障がい者のいることが、恥ずかしいことだとされていたの。

例えば家に年頃の娘や息子がいて、その恋人に、身体を思うように動かせないきょうだいがいたとするでしょう。

そんなとき親は、「結婚は止めておきなさい。いいことはないはずだよ」と平気で言うような時代だった。

障がいのある人が、表に出ることさえできない空気があって。だからこそ、外で見かけることがなかったの。

あまりの風当たりの強さに、私は夜ごと頬を濡らしたわ。ときに私を哀(あわ)れに思った母と弟の3人で、肩を震わせることもあった。

でもね、これ以上ないほど打ちひしがれて、考えるようになったの。「もし自分が、ほかの大勢の人と一緒の立場だったら、どうしただろう」って。「きっと、私も同じことをしたんじゃないか」ってね。

そこからです、私が泣かなくなったのは。「こんなことで負けてたまるか」「いつか必ず、みんなを見返すんだ」そういう確かな気持ちが、芽生えていったのね。

(箱石さん)

あらゆるところに、学びの種を見つけて < 5/16 >

救いだったのは、箱石さんの母親が、とても気丈な人だったこと。箱石さんを幼い頃から特別な存在として甘やすことなく、「何でもまず自分でやってごらんなさい。そうしてできなかったらお母さんがやってあげるから」という教育方針が、家庭では貫かれていました。

「洋服は、頭を突っ込んでこうすれば着れるでしょう」「足袋(たび/和装のときの履物)だって、知恵を絞れば履けるはずよ」などとアドバイスを交え、わが子が成長できるよう、向き合ってくれたといいます。

生活に欠かせない知識は、自分なりの方法で身につけました。平仮名は、いろはがるたで習得。ふり仮名つきの絵本で、漢字を学びました。

数字は、隠れんぼうをする子どもたちの横で、鬼が数を数えている姿を見て覚えたそう。算数の足し算・引き算は、お釣りの勘定から理解したといいます。

見わたすと近くにあった、あたたかな光 < 6/16 >

家の近所には、彼女のために竹で杖を作ってくれる、親切なおじさんがいました。母親の理容室には、歩行が不自由なお孫さんをもつ人が通っていて、その子と箱石さんは、親友と呼べる仲にもなります。

「世間は冷たい人ばかりではない」と気づいていった箱石さん。ある時、その友人と「2人で映画を観に行こう」という話になり、ひとつの試みを思いつきます。

映画館は、自宅前の停留所からバスで一本の場所。その頃のバスは、運転手と車掌(しゃしょう)の2名体制で運行していました。

そこで箱石さんは、車掌にバスを乗り降りするときの介助をお願いすることに。安全確認をしていた時に近づき、「私のお手伝いをしてもらえませんか」と声をかけたのです。

いくら乗務員でも、見知らぬ人。さすがに第一声は、緊張したそう。

しかし、彼はすんなりと同意してくれて、箱石さんをサポート。友だちと会う約束をした街まで、ひとりで向かえるようになりました。

悲しいことはあるけれど、“独り”ではない。人に手を貸してもらえたら、単身で行動ができる。

箱石さんは少しずつ、体験から学ぶようになります。

それから約30年後のある日のこと。

何人もの若者が行き交う、とある大学の正門前で、ひとり佇む箱石さんの姿がありました。

彼女はどこまでも、落ち着いた表情。やわらかな声で、通りすがりの女子学生に声をかけます。

「すみませ~ん、今、時間ありますか?」

「え、何でしょう」(学生)

「私、この近くでひとり暮らしをはじめたのですが、引っ越して来たばかりで、手伝ってもらえる人を探しているのです」(箱石さん)

「……」(学生)

「ビールが飲みたいので、買って来てもらえませんか? 近所のお店のこと、まだよく知らなくて」(箱石さん)

しかし、その女子学生はためらうことなく、こう答えました。

「いいですよ、午後3時になったら時間が空くので、それでもよければ」

「ありがとうございます。じゃあ、午後3時にまた、お迎えに来ますから」(箱石さん)

単身生活をするために、箱石さんが自力でボランティアを探しだした時に、最初に関わってくれた人と交わした会話です。

30年間の日々が導いた、揺るぎない答え < 7/16 >

40代の時、箱石さんは、同じ県内に部屋を借りて、ひとり暮らしをはじめます。しかし、そこに至るまでには、いくつもの過程がありました。

実家のある栃木県の郊外で、10代を過ごした彼女。20歳を迎えた頃、授産施設(じゅさんしせつ)に入所します。

授産施設とは、障がいのある人などが、働く力を身につける場所。箱石さんは、関東の3つの施設で計11年間(千葉県九十九里で5年、栃木県宇都宮市で1年、さくら市で5年)奮闘します。そして当時、社会的に認められていた技能資格のひとつである編み物の本科の免状を取得しました。

31歳になると、この施設を出て実家に戻り、今度は脳性麻痺の当事者団体である「青い芝の会」のメンバーに加わります。

青い芝の会は、脳性麻痺をはじめとした障がい者の人たちの、権利を守るために立ち上げられた団体です。

箱石さんはバスを乗り継ぎ、片道約3時間をかけて、この会の拠点のある栃木県の宇都宮市まで通っていました。

バスを利用するときはこれまでと同様、車掌に介助をお願いしていましたが、特に混雑しているときや、駅の階段を上り下りするときなどは、通りすがりの人にサポートを依頼するようにもなっていたそう。

そうして次々と、ほかの障がい者運動にも参加。

さまざまな人との出会いや、日常の実践の積み重ねが、ひとり暮らしへの思いを後押ししていったといいます。

♦

さかのぼれば子ども時代のこと。母親がよく友だちに遊びに誘われても、「みっちゃん(※ 箱石さんのこと)がいるから」って、遠慮するのを見ていたの。自分のせいで母親が好きなことをできないなんて、たまらなかった。

もちろんそれは、親の責任感からきた言動だけど、昔は「身体の不自由な人は家にいるもの」「家族が支えるもの」という風潮が根強くてね。でも障がいのある人だって、自分の人生を歩みたいのは当たり前よね。

だから、家の中で家族に気を使って過ごすことだけは、したくなかった。そう思って10代の頃から、自分なりの自立を探っていたの。

それから数十年。多くのことを体験し、私は思うようになったわ。

障がいのある人のひとり立ちは、何も収入を得ることばかりじゃない。

家族にはっきりと自己主張をできることや、まわりに協力を呼びかけて自分で介助者を見つけられることも、“自立”と言えるんじゃないかってね。

何より私のなかで、「社会を変えていきたい」という思いが込み上げるようになっていたの。

ひとり暮らしをすれば、私との関わりを通じて多くの人に「身体は違うように見えても心は同じだ」って、わかってもらえるでしょう。

そうしたらもっと世の中が、やさしくなっていくはず。だからこそ、自分なりの自立を試みようと思ったの。

当然、家族は大反対。でもあまりの私の覚悟の強さに、最終的に母親は「頑張るだけ頑張って、ダメだったら戻って来なさい」と言って送りだしてくれたわ。

(箱石さん)

私の一歩に、目を向けてくれた人たち < 8/16 >

箱石さんがひとり暮らしに向けて動きだした1980年代は、障がいのある人が単独で部屋を借りるのは、ほとんど無理な時代。

しかし偶然にも、1軒目に訪れた不動産屋のスタッフが、障がい者運動を知っている人でした。困難(こんなん)を抱える人たちの状況を、よく理解してくれていて、すぐに物件を探してもらえたといいます。

一方で契約には身元保証人が必要でしたが、たまたま名前を知っていた栃木県内の教会に相談したところ、牧師が引き受けてくれました。

とはいえ箱石さんの生活には、ほとんどの場面でサポートが必要。どんな部屋でもよい、というわけではありません。そこで伝えたのが、部屋探しに関しての2つの条件です。

ひとつは、ボランティアを募りやすい地域であること。もうひとつは、そうした人たちに継続して通ってもらえる場所にあることです。

結果、選んだのは、人の集まりやすい「大学」と「教会」のそば。とりわけサッと地図を描けるほど、わかりやすい場所にある部屋を紹介してもらいました。

覚悟のうえに育まれた、暮らしの発想力 < 9/16 >

アパートに越して来た箱石さんは、前出の女子学生との出会いを皮きりに、道行く人に声をかけはじめます。

しかし、誰もが振り向いてくれる、というわけではありませんでした。

無言で去って行く人、頭からつま先までじっと見つめてくる人、そうした人が、中にはいたといいます。

そのうえ、ボランティアがひとりでは、箱石さんの生活は成り立ちません。

そこで彼女は、あることを実践します。

- - - - - - - - - - - ここから先は有料です - - - - - - - - - - -

280円(税込)残り9,400字(全16,100字) / 23画像(全31画像)

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。まことに恐れ入りますが、当サイトでは、よりよい記事づくりのために購入型で運営しています。続きを読まれる方は、以下にある「購入手続きへ」のボタンよりお進みください。

※ 購入型の詳しい理由については、こちらから

✦ 誰にも教わったことのない、未開の道で

✦ 呼吸するように、自分らしい毎日を

✦ 彼女のもとに通う2人の言葉。 垣根のない関係になれる、その理由

✦ 心ない大人たち、忘れられない記憶 ほか...

▷▷ ご購入いただくと、コメントを書いたり読んだりが可能になります▷▷ ページの最後に「ブックレットPDF」の特典もついています

※ ご購入済の方は ログインするとお読みになれます